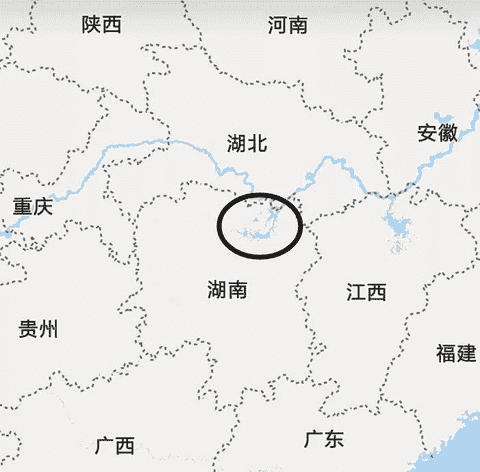

湖南湖北的湖是指洞庭湖。

洞庭湖位于長江中游荊江以南,和江西鄱陽湖并稱“長江雙腎”。納四水、吞長江,洞庭湖養育著環湖“四市一區”2000多萬人民,是長江最重要的調蓄湖泊,在長江流域乃至全國的生態地位十分重要。

洞庭古稱云夢、九江和重湖,處于長江中游荊江南岸。洞庭湖之名,始于春秋、戰國時期,因湖中洞庭山(即今君山)而得名。又被稱為“八百里洞庭”,氣勢驚人。

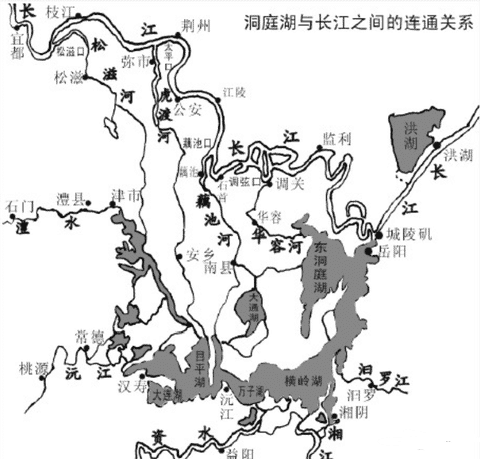

洞庭湖水系

洞庭湖北納長江的松滋、太平、藕池、調弦四口來水,南接湘、資、沅、澧四水及汨羅江等小支流,在岳陽市城陵磯注入長江。

洞庭湖是長江流域重要的調蓄湖泊,具有強大蓄洪能力,曾使長江無數次的洪患化險為夷,江漢平原和武漢三鎮得以安全渡汛。

洞庭湖是歷史上重要的戰略要地、中國傳統文化發源地,湖區名勝繁多,以岳陽樓為代表的歷史勝跡是重要的旅游文化資源,也是中國傳統農業發祥地,是著名的魚米之鄉,是湖南省乃至全國最重要的商品糧油基地、水產和養殖基地。

洞庭湖變遷

歷史上經歷了從無到有,從大到小,又從小到大,再從大到小的演變過程。

秦漢以前只是孤懸于古云夢澤南端的小港灣。唐宋至明清時代演變為“浩浩蕩蕩,橫無際涯”、“日月若出其中”的八百里洞庭。清中期至今的二百年間,江湖關系變化、泥沙淤積和圍墾等原因讓洞庭湖成為一個洪道型湖泊。歷史上經歷了從無到有,從大到小,又從小到大,再從大到小的演變過程。

秦漢以前只是孤懸于古云夢澤南端的小港灣。唐宋至明清時代演變為“浩浩蕩蕩,橫無際涯”、“日月若出其中”的八百里洞庭。清中期至今的二百年間,江湖關系變化、泥沙淤積和圍墾等原因讓洞庭湖成為一個洪道型湖泊。

洞庭湖濕地

洞庭湖由南、東、西洞庭湖3個國際重要濕地組成。

洞庭湖是世界上唯一的由3個國家重要濕地組成的湖泊濕地、是全球200個重要生態區之一。

濕地作為重要的國土資源和自然資源,是人類的生存、繁衍、必須的生態系統,是自然界最富生物多樣性的生態景觀之一。

有“地球之腎”、“生命的搖籃”和“鳥的樂園”的美譽。

因為洞庭湖的地理區位,洞庭湖成為中國歷史上重要的戰略要地,同時也是中國傳統文化的發源地,著名的魚米之鄉。其實直到清朝中期,湖南湖北都是一家人,也就是我們都很熟悉的“湖廣”,那么又是什么導致清朝決定把兩者分開,并以洞庭湖為界限呢?

第一個原因:湖廣行省疆域過大,難以管理

公元1271年,忽必烈改國號為“大元”,次年定都于大都(今北京),并于1279年徹底滅亡南宋流亡政權,結束了自唐末以來長期的混亂局面,從此開啟了由少數民族建立的大一統王朝,疆域更是超過歷朝歷代。

為了方便管理龐大的疆域,元朝廢除了尚書省和門下省,開始實行行省制度,將全國劃分為10個行省,其中便包括“湖廣行省”,元朝時期的湖廣行省,管轄區非常大,包括了今天的湖南省、湖北省、廣西省、海南省、貴州省的大部分地區和廣東的雷州半島,也就是說一個“湖廣行省”,頂過現在6個省,光是想想如何管理,都讓人頭疼。

故而直到元朝滅亡,都沒能制定好具體的管理措施,后來朱元璋上位,建立明朝,也沒能好好解決這個問題,直到清軍入關,強行占領了湖北地區,才有了“湖廣行省”的分離。

第二個原因:戰爭的影響

當年清朝占據了湖北地區,但湖南地區仍然在南明政權的手里,雙方就這樣進行了多年的拉鋸戰,誰也不愿意讓誰,直到最后清朝完全奪得勝利,控制了整個“湖廣行省”,便著手于分離各個省份的事情。

康熙時期,清朝正式以洞庭湖為界限,將“湖廣行省”一分為二,上為湖北省,下為湖南省,并且在這2個省份設立巡撫,名為“湖廣總督”,我們都很熟悉的林則徐、李鴻章、張之洞等人,就曾擔任過湖廣總督,這里要提一句,雖然此時湖南湖北已經“分家”,但湖廣總督還是負責管理2個省份的軍民政務。

這樣的情況一直持續到清朝結束,再后來新中國成立,對中國各個省份進行了重新劃分,湖南和湖北這兩個兄弟,也完成了徹底的“分家”。

說到最后,讓我們一起來欣賞一下八百里洞庭美如畫。

八百里洞庭湖風光