所謂“橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳”,環境發生變化,認知也會出現不同。近現代以來,隨著東西方交流的頻繁,在我們吸取西方文明精髓時,不少東方文明也走進西方社會,但由于各自的文化環境大不相同,于是對同一件事的認知就難免出現差異,猶如橘與枳一般。

對于孔子與儒家,中國人往往從道德與禮儀層面去解釋,一直強調儒家的“仁”和“禮”,然而美國中小學歷史教課中的孔子與儒家,描述的重點卻與我們大不相同,可謂視角獨特,值得深思。

中國歷史教科書中,從盤古開天辟地、三皇五帝開始談起,但西方至今還不承認夏朝的存在,因此美國中小學教科書中的中國歷史有些短,不是從夏朝開始,而是從商代開始,孔子是美國教科書提到的第一個中國人。西方歷來對孔子的評價非常高,美國19世紀詩人、哲學家、思想家愛默生說:“孔子是哲學上的華盛頓”,“孔子是中國文化的中心,孔子是全世界各民族的光榮。”但在歷史教科書上,美國對孔子思想的解讀重點在于“秩序”。

孔子開辦私學、改組儒教(甲骨文中已有儒)、宣揚仁義等,滿身都是焦點話題,讓后人學習效仿,但美國歷史教科書中的孔子,側重點在于孔子當過魯國“司寇”的法官身份,把“司寇”直接譯成司法部長。所謂司寇,是中國古代主管刑獄的官名,始于西周中期,負責追捕盜賊和據法誅戮大臣等,公元前500年孔子升為魯國大司寇,七天之后就誅殺能言善辯、善于蠱惑人心的少正卯,還將其曝尸三日,史書記載之后“魯國大治”。

除此之外,美國歷史教科書中還注重孔子“五常”,即仁、義、禮、智、信,這一點上美國與我們理解得差不多。按照我們理解,每個人作為社會中的獨立個體,為了自身發展與社會進步,應該擁有五種最基本的品格與德行。美國教科書中也差不多是這樣,不過美國的更明確一些,將五常歸納為兩個范疇,即在家庭里的品行與在社會里的品行。

也就是說,美國人眼里的孔子,仁義與禮法并不是最關鍵的,重點在于孔子思想中的“秩序”觀點,如何管理社會,如何建立一套行之有效的社會秩序。在美國中小學歷史教科書中,就曾提出這樣一個問題:“孔子相信什么行動會帶給中國秩序?”

西方介紹中國古代文明對世界的貢獻時,往往喜歡強調器物層面的貢獻,發明了什么、創造了什么,鮮有談及中華文明思想對世界的影響。西方之所以這么說,既與他們重器物的文明屬性有關,也與他們的偏見和傲慢、或者是對中國文化不了解有關。但由于孔子與儒家思想一直占據主流,漢朝之后更是“獨尊儒術”,因此談及中國古代文化不可能繞過儒家,于是美國教科書中的儒家思想,也側重于他們更熟悉的更直觀的“秩序”方面。

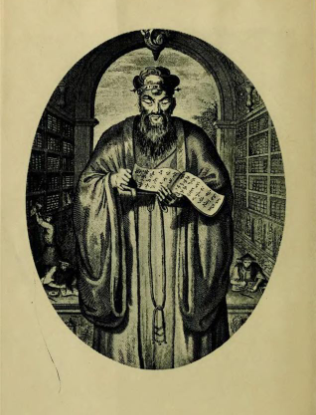

美國歷史教科書認為基于儒家思想的“秩序”促進了中國古代社會的持續穩定,是對人類社會的一個巨大貢獻。以中國古代王朝為例,打壓儒家的秦朝與元朝短暫而亡,而漢朝、唐朝、宋朝、明朝、清朝尊崇儒家,從而實現了長期統治,這種王朝更迭現象反映儒家思想對社會穩定有序的貢獻。(下圖,西方人繪制的孔子像)

除了“秩序”之外,美國教科書中儒家的貢獻,還有一個重點是“文官考試制度”,改寫了歐洲近代選官方式。中國文官考試制度的出現非常艱難,春秋戰國時是“王侯將相真有種”,當時法家李悝、商鞅等改革,在貴族血統制上撕開了一個口子,后來陳勝吳廣宣告“王侯將相無種”時代的到來,又經過數百年的演化,其中曹操“唯才是舉”推動作用甚大,直到隋唐時形成科舉制,出現了正式的科舉考試制度,最終在宋朝時形成了一套穩定的文官考試制度。文官考試制度是中國儒家對世界的重大貢獻,也是古代中國一直強大的重要原因之一。

總而言之,對于儒家的介紹,美國歷史教科書中偏向于“秩序”,忽略了儒學傳統中的反省和思辨能力,儒學文明持續的創新力和創造力,儒家學說中的強大包容性(西方基督文化具有強大的排他性),儒家學說的道德觀——仁義等。不過,在談及中國古代哲學時,美國歷史教科書中將法家、儒家和道家稱為中國三大古代哲學,其中又將法家放在首位,原因在于法家思想中的“秩序”觀比儒家思想的更強。

盡管美國教科書中對孔子與儒家的介紹,有些以偏概全,但他們的視角卻并非沒有道理。近現代以來,隨著學者們對孔子與儒家的深入研究,發現儒家本身包含了濃厚的法家秩序思想,甚至可以說孔子是“法家先驅之一”。

子夏是孔子關門弟子,正宗的孔門十哲,但他教出的徒弟中有李悝、吳起等法家代表,其中李悝、吳起可以算是商鞅的老師;荀子是戰國大儒,但他最出名的徒弟是韓非子與李斯,其中韓非子是戰國法家的集大成者........為何戰國幾位法家巨擘的老師都是大儒?毋庸置疑,法家與儒家之間必然有著千絲萬縷的聯系,不然不可能出現這種奇怪的現象。

其實很簡單,孟子說過“孔子成《春秋》而亂臣賊子懼”,而亂臣賊子之所以懼怕《春秋》,無疑不單純是因為《春秋》行褒貶之事,讓他們在史書上留下不好的名聲,更重要的是《春秋》教導我們,對于威脅國家安全穩定的亂臣賊子絕不可存有一念之仁,必須斬草除根,以絕后患。《韓非子外儲說右上》記載子夏說:“善持勢者,蚤絕奸之萌。”高明的政治家,連亂臣賊子禍亂的苗頭都會及時掐死。也就是說,孔子所著的《春秋》,相當于一本指導書,告訴后人應該以什么態度對待亂臣賊子,以韓非子、子夏、孟子等人解釋來看,孔子無疑是“殺氣騰騰”。至于孔子以什么理由殺人,當然是我們熟悉的“以禮殺人”,孔子希望恢復周禮,而周禮其實就是周朝管理天下秩序的制度。

近代名人郭沫若一語道破儒法關系,他說:“前期法家淵源于子夏氏,子夏氏之儒在儒中是注重禮制的一派。禮制與法制只是時代演進上的新舊名詞而已。”也就是說,孔子與儒家的“禮制”,法家的“法規”,本質上沒什么區別,只是隨著時代不同而從“禮”變成了“法”。美國中小學歷史教科書中突出儒家秩序功能,其實側重的是儒門子夏一脈——重禮制。

關于美國人眼里的孔子地位,我們可以通過美國最高法院門楣上的雕像略見一二(見上圖,從左到右是孔子、摩西、古希臘的梭倫,排位讓筆者不太認同,無疑低估了孔子歷史地位,高抬了摩西的地位),將孔子像雕刻在美國最高法院門楣上,無疑認為孔子是秩序、律法的代表。誰能想到,在過去2000多年內一直是道德、仁義、重禮等化身的孔子,竟在大洋彼岸被視為法家先驅,儒法幾千年來的恩怨糾葛,看來只能是一筆糊涂賬了。

所謂“它山之石可以攻玉”,對于中國的儒家文化,美國人“以偏概全”的重點吸取了秩序,將其糅合到他們的思想體系中去,并去完善他們的制度;而對于我們來說,美國或其他西方國家對儒家的認識,新穎獨特的角度,也可以讓我們更好的認識儒家。

免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。