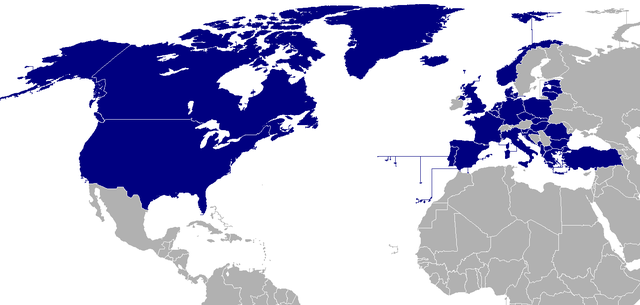

北約的全稱是北大西洋公約組織,以美國為首的軍事同盟,冷戰(zhàn)時期的產(chǎn)物。北約組織成員國:美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、希臘、荷蘭、比利時、盧森堡、西班牙、葡萄牙、丹麥、挪威、冰島、匈牙利、波蘭、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛文尼亞、克羅地亞、阿爾巴尼亞、黑山、北馬其頓、土耳其。

建立背景

在第二次世界大戰(zhàn)之后,歐洲各國在經(jīng)歷了戰(zhàn)火摧殘之后,民生凋敝,百廢待興。另一方面,美國要防止像蘇聯(lián)這樣的國家崛起、或者像德國這樣的國家死灰復燃,更擔心歐洲民生問題導致社會主義迅速發(fā)展,所以該國國務卿馬歇爾提出了馬歇爾計劃,開始對歐洲進行援助。

與此同時,剛剛恢復和平的世界迅速進入到美蘇爭霸的格局,冷戰(zhàn)展開。為了讓歐洲能夠團結(jié)地對抗蘇聯(lián),美國決心除了經(jīng)濟之外,在軍事上也建立一個歐洲同盟,這就是北大西洋公約組織。

相對應的,前蘇聯(lián)也迅速聯(lián)絡東歐的國家,同樣建立了一個聯(lián)盟來對抗北約,那就是華沙條約組織,包括蘇聯(lián)、西德、波蘭、捷克斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞以及阿爾巴尼亞。

到了冷戰(zhàn)結(jié)束的時候,蘇聯(lián)領導的華約就自然而然地解散了,當初北約被創(chuàng)立時所面臨的危機也消失了。不過,北約并沒有因此而解散,我們還可以看到,大量前蘇聯(lián)國家都加入到了北約中來。

成員國

北約的正式建立是在1949年4月4日,一共有12個國家參與,分別是美國、英國、法國、荷蘭、比利時、盧森堡、加拿大、丹麥、挪威、冰島、葡萄牙和意大利,這12個國家在美國華盛頓簽訂了北大西洋公約。北大西洋公約組織條約在當年8月24日生效,該組織也曾經(jīng)被稱為北大西洋聯(lián)盟或北大西洋集團,如今簡稱北約(NATO)。

北約成立之后,又吸收了許多新的國家——

1952年2月18日,希臘和土耳其得到批準,加入了北約;

1955年5月6日,聯(lián)邦德國(即二戰(zhàn)后被分裂出來的西德)加入北約;

1982年5月,西班牙加入北約;

1997年7月,波蘭、捷克和匈牙利也加入了北約,北約成員國達到了19個,該組織也從美國和西歐開始向中東歐擴張;

2004年3月29日,北約在進入21世紀后第一次接納新成員,并且一下就接納了7個,分別是愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亞、羅馬尼亞和保加利亞;

2009年4月1日,克羅地亞和阿爾巴尼亞也成為了北約成員國;

2017年6月5日,黑山加入北約;

到了2020年3月27日,北約進行了迄今為止最后一次擴張,北馬其頓加入,成員國數(shù)量提升到了30個。

北約的組織

北約不僅僅是一個軍事聯(lián)盟,而且還有政治機構(gòu)。這個機構(gòu)被稱為北大西洋理事會,是北約的最高決策機構(gòu),總部設在比利時首都布魯塞爾。該組織由成員國的大使和常駐代表組成,并且各成員國的國防部長、財政部長或者首腦也可以根據(jù)一些實際情況參與進來。

當然了,北約自然少不了軍事機構(gòu),那就是他們的軍事委員會。該委員會主席由軍委會成員推選,任期3年。除此之外,北約還有3個軍事指揮機構(gòu),分別是歐洲盟軍最高司令部、大西洋盟軍最高司令部、美國-加拿大地區(qū)計劃小組。

北約還有一個國際秘書處,負責北約會議的籌備,其領導者稱為秘書長。迄今為止,北約一共有13任秘書長,現(xiàn)任秘書長延斯·斯托爾滕貝格來自挪威,擔任過兩屆挪威首相,從2014年10月1日起擔任北約秘書長至今。

另外還有北大西洋議會,由北約的成員國和17個聯(lián)系國議會間組織,按照人口比例分配各國議員人數(shù)。會議每年召開2次,目的是加強合作與聯(lián)系,完成北約的各種目標。

尷尬的憲章第五條

北約憲章第五條規(guī)定:締約國中任何一個國家遭受到武裝攻擊時,都應該被看作是對全體締約國的攻擊,其他國家有義務參與到相應的戰(zhàn)事中來。

然而尷尬的是,這個憲章的第五條迄今為止只被援引過一次,而且遭受攻擊的國家竟然就是軍事最強大、原本被認為是保護其他國家的美國。這次事件大家都知道,那就是2001年的9·11恐怖襲擊事件,這也是美國繼珍珠港偷襲之后第一次本土被轟炸的事件。同年10月4日,北約首次援引這條憲章。

北約的軍事

北約沒有專屬于自己的部隊,但是一旦戰(zhàn)事展開,成員國的軍隊、武器、軍事能力、專業(yè)知識等系統(tǒng)都可以加入到戰(zhàn)斗中來。

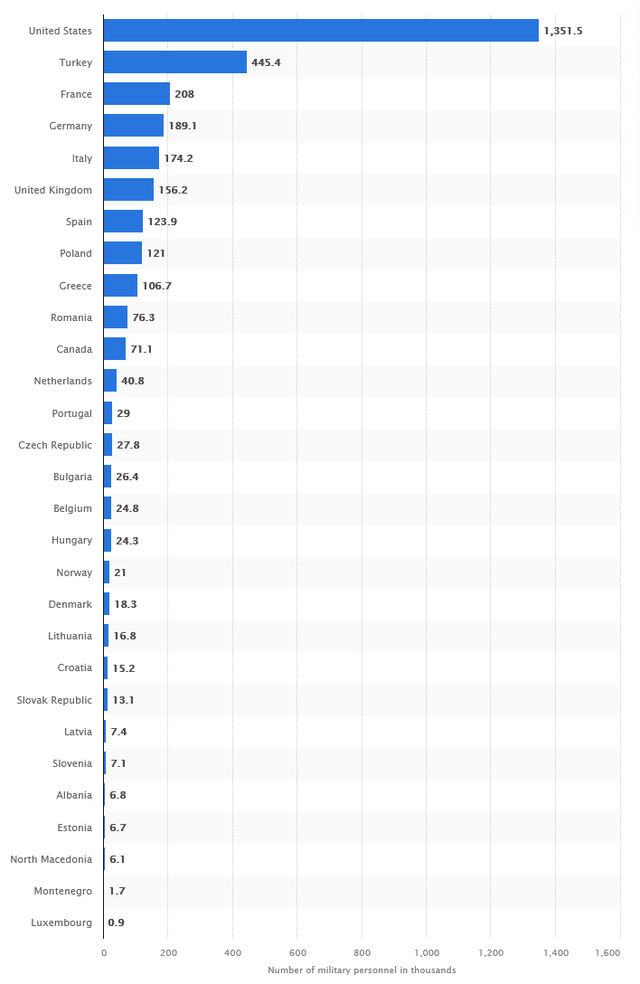

隨著成員國越來越多,北約能夠調(diào)動的軍隊數(shù)量也越來越多。有人估算,今天的北約能夠調(diào)動的軍隊數(shù)量可以達到350萬,其中包括軍人和文職人員。根據(jù)歷史統(tǒng)計,參與到北約軍事行動的軍隊數(shù)量,大約是20000人。

除了軍隊之外,北約各成員國每年還要承擔相應的各項費用。該組織希望成員國都能拿出國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%用于國防開支,增強軍隊實力,然而能夠達標的成員國只有美國、英國等一小部分。而且,對于自己承擔的高額費用,美國也一直表示不滿,直到歐洲多國加大了購買美國武器的力度,此事才暫時平息下來。

除了參與軍事行動外,北約的軍隊也會參與到其他救援活動。比如新冠疫情期間,北約軍隊也參與過運輸物資、醫(yī)療人員以及建造醫(yī)院等活動中。

免責聲明:本文內(nèi)容來自用戶上傳并發(fā)布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權(quán),信息僅供參考之用。