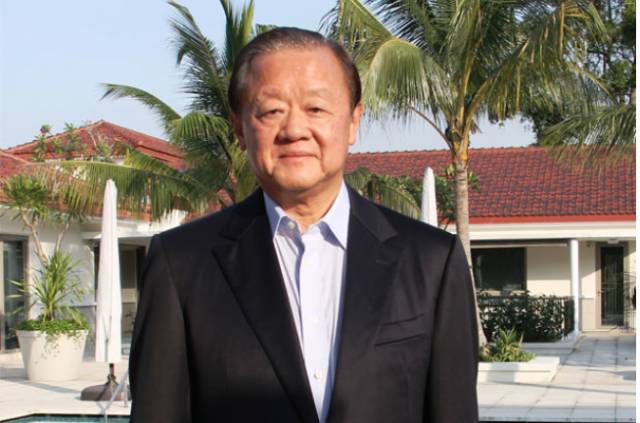

用帝國主義的錢來建設社會主義這句話是黃鴻年先生說的,黃先生的故事堪稱寶能系祖師爺,25年前如何強制要約收購新加坡置地,創下當時新加坡史上最大企業收購紀錄,并組建了新加坡最大地產企業。

今天與您分享,20年前,黃先生在特殊時期的中國所創造的,堪稱驚天動地的國企收購與資本運作大戲,領略這位“中國資本運作第一導師”,如何將中國智慧與西方手段結合,在中國資本運作史上寫下前無古人也注定后無來者的紀錄。

雖然這已是塵封的歷史,當時沒有互聯網也沒有自媒體的,黃先生的故事也僅在有限范圍產生影響。但即使到今天,他的很多思想依然很有啟示意義。

一頓飯收購一座城的國企

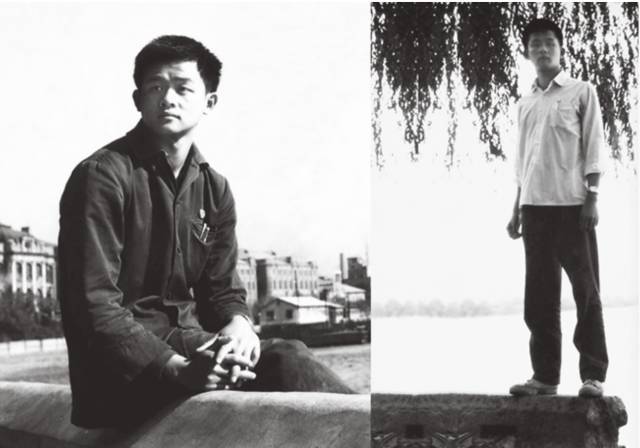

身為印尼頂尖財團領袖黃奕聰次子的黃先生,出生印尼,卻在中國念小學、中學度過10年歲月,直到“文革”幾年后,才在“不是艱苦,而是心苦”的不堪中返還印尼。

這10年,讓他對中國的政治經濟文化有了深刻的了解和理解,也為他后來在中國的商業運作打下堅實基礎。

中國改革開放不久,黃先生就開始尋找商機。不喜歡參與具體經營的他,崇尚通過資本運作產業。他說:“自己投資設廠,從買地、建廠房、定機器設備、訓練工人到出產品,要做太多繁瑣的事務,我沒這個興趣,也沒這個精力。”

1985年,黃先生帶著一個秘而未宣的計劃——收購青島啤酒,來到中國。曾受周恩來總理委托幫他在“ 文 革 ”期間出境,此時已是中信集團黨組書記兼副董事長的熊向暉,親自到機場貴賓室接待了他,并代表集團對他“招商引資”。

當時剛剛開放,誰也不敢大開轉讓國企股份的先河,收購青島啤酒的計劃因此未能成行,但黃先生還是收獲頗豐:在8位國家副總理批準下,與中信集團各出資50%成立了中國第一家中外合作的投資控股公司——國聯實業有限公司。

8位國家副總理批準的意見是,國聯可以收購中國幾乎任何企業。但當時環境下,黃先生無法將它變成現實。

那時太保守,大家對這些也不懂。我只能引用馬克思的話來說,股份制也是共產主義。國有企業股份制,把股票讓老百姓都買一點,也是社會主義,是貨真價實的全民所有制,人民真正當家作主人。”

即使這樣也還是沒有進展的情況下。黃先生暫緩中國計劃,轉身回新加坡辦了新加坡置地。1991年,改革開放進一步深入后,黃先生將新加坡事業套現,在香港收購了一家處于虧損狀態的日資上市公司——“紅寶石”,并將其更名為“香港中國策略投資公司”(簡稱為“中策),然后再次把戰車開向了中國。

中國策略四個字,凸顯了黃先生對公司發展的定位與雄心。而且,一出場就實力氣度非凡。李嘉誠的和黃集團、美國摩根士丹利、日本伊藤忠商社均加入其中。

1992年4月,時任山西省委書記王茂林邀請黃先生到山西訪問,并參觀了太原橡膠廠。看完工廠,黃先生正在想如果能夠收購這樣的企業也很不錯時,書記先開口了。“問我怎么樣,要不要合作啊?我說好,當時就答應了。建議‘中策’用現金和太原橡膠廠合作成立新公司,‘中策’控股51%。”

除了控股51%,其他什么都不重要,這是黃先生在當時以及后期整個國企收購中最關心的事,也可以說是他對當時缺乏資本運作知識和經驗的中國最大的“巧取”。有了這51%,他才可以擁有控股權,進而實現資本運作的目標。

很多省市領導覺得49%和51%,也就是兩個點,無所謂,沒有控股權意識,所以我是用51%,四兩撥千斤。”他坦誠地說。

順便補一句,這些年訪問了幾百位中外知名企業家。黃先生是我所見過的最瀟灑與坦誠的人,很多問題,他能毫無保留地回答到你不敢寫的程度。8年前,第一次在上海威斯汀酒店(也是其家族金光集團在上海的產業)認識黃先生時,幾句話一聊,我就有這么一個初步印象,此后持續交往到今天,這個印象更加深刻。

山西方面同意了51%的方案,黃先生于是在“除了看工廠,其他什么都沒看”的情況下便簽了意向書,一周之內又簽了合同,完成在中國的第一個項目。

之后,一系列迅速而規模龐大,放在今天絕對不敢想像,也不可能發生的國企收購大戲正式上演了。

拿下太原項目不久,黃先生就到杭州一次收了4家企業,其中有效益好的西湖啤酒廠和杭州橡膠廠,以及一家政府要求“搭購”的虧損企業。原則上,他不想要這家虧損企業,但對中國國情的諳熟讓他欣然接受。他知道,只有這樣政府才會開心,只有政府開心,他才有成功的可能。

當時,中國可以說都還處于小農經濟的意識形態,什么都講配套,給你個好處也要你解決個麻煩。”他回憶。

收下這5家企業后,黃先生開始被關注,“中策現象”之說陸續見諸報端。南巡講話后,深化改革開放的氣氛漸濃,地方官員和國企廠長經理都開始“摸著石頭過河”。創造了國企改革新模式的黃先生,因此成了各地官員爭奪的香餑餑,紛紛請他去給當地積重難返的國有企業打入一劑改革強心針。

這種被追捧,被各地邀請和要求去收購當地國有企業的力量,讓黃先生成為被時代推著往前走的人,快速地在中國大地進行了一輪兇猛的攻城略地,讓他原來并不準備做那么大的他,不斷把計劃變大,再大,更大。當時看,這成就了他。現在看,這也害了他。因為到最后,他實在做得太大,大到自己都后怕。

其中幾個典型的例子是:

在祖籍地福建泉州,一次飯桌上的交易,就讓他驚動了大半個中國。“席間,市委書記和市長跟我談了很久,希望我在家鄉投資。我說老實話,不想在家鄉投。因為在家鄉,都以為我是來捐錢的,但我是上市公司,不可以拿股東的錢做慈善。但他們還是很認真地做我的工作。我就開玩笑問,泉州市總共有多少個廠?市長說總共有41個企業。我說,那就都合了吧。他說,真的嗎?我說,真的。他們趕緊去請示省里,當時就答應了。”黃先生回憶。

一個晚上收了泉州所有國企工廠后,黃先生很快在大連創造了新紀錄:跟大連市政府簽訂協議,實施了一次性收購該市101家輕工行業國有企業的“一攬子計劃”。

黃先生說,在中國做生意,最重要的就是吃飯。他把毛主席的語錄“革命不是請客吃飯”改成“革命,不是請客,就是吃飯。”

他在中國的很多收購都是飯桌上完成的。在泉州飯桌紀錄后,他還在煙臺創造一項新紀錄,一頓飯辦完從簽約到獲得新公司營業執照的所有手續。市長要求所有赴宴負責官員都隨身帶上公章當場蓋章通過。黃先生也當場打電話給自己的銀行,第二天一早就將資金到賬。

這樣的速度和魄力下,“中策”僅用一年多的時間就在大陸設立了200多家合資企業,總投資額超過百億元人民幣,其涉足行業之多,跨越地區之廣,以及收購過程中一次性買下幾十上百家企業的大手筆,在全國乃至世界堪稱史無前例。

收購擴張的同時,黃先生也大施財技,推動收購企業的改造整合與資本運作。1993年7月1日,“中策”將在國內收購的橡膠和輪胎企業打包,于百慕大注冊為“中國輪胎公司”并成功在美國紐約上市,募集資金1億多美元。然后又用這1億多美元在重慶、大連、煙臺、銀川再收4個輪胎與橡膠廠。緊接著,他將 “中策”在北京、杭州以及煙臺等地的多家啤酒廠打包,于百慕大注冊為“中國啤酒控股公司”,并在加拿大多倫多成功招股上市。

1994年7月,黃先生將“中策投資有限公司”更名為香港中策投資集團有限公司,進一步顯示自己對中國市場的巨大信心。同時,“中策”的贏利也十分豐厚,“紅寶石”改組成立“中策”時,公司當年虧損1476萬港元。僅一年后,公司凈利潤就高達3.12億港元,成為香港股市上的一只“奇跡股”。

一路上,尤其最初階段,黃先生依然遇到很多的問題,尤其是“姓資”“姓社”的爭論。但他堅定信念大步向前,“小平同志說:‘我們要向資本主義發達國家學習先進的科學、技術、經營管理方法以及其他一切對我們有益的知識和文化,閉關自守、故步自封是愚蠢的。’”遇到有人質疑,他就搬出類似的語錄應對。

當時,黃先生還四處跟上到國家下到地方的有關領導宣講他一句名言,“用帝國主義的錢來建設社會主義”。他的目標則是,要用外國資本與中國企業合作,建立起一個真正的世界性大集團。而且,他還提出被人認為天方夜譚的設想,將來還要帶領中國企業收購外國企業。“20多年前我就這么看,現在我還這么看,中國企業要做強做大成為國際化企業,必須善用收購兼并的途徑。”他說。

比大多數中國人還懂中國

黃先生當時能在中國如此大行其道,最大的原因是他非常懂中國。

在當時希望進入中國的外商隊伍當中,極少有人像黃先生這樣在中國讀過10年的《人民日報》,既做過被國家領導人關照,時常在北京飯店高消費的海外少爺,也在山西農村接受過貧下中農再教育;而在當時的國內企業家群體中,又極少有人擁有他這樣雄厚的私人財力,敏銳的商業價值判斷力,更難有他10多年浸淫國際資本市場歷練出的資本運作本領。

這些因素的綜合,讓黃先生成為極少數可以把收購國有企業這盤棋看得透并且下得動的人。當很多人因為風吹草動擔心中國政策時,他依靠自己對大形勢的判斷,無懼小風小雨,該出手時大出手,因而占盡先機;當大風大浪真的打來,他又率先預見危機,提前閑庭信步,避免風吹浪打,避免了同期資本大佬仰融等的悲劇。

黃先生曾私下對我說,當時的國有企業,用政府開出的條件,他閉著眼睛都敢買。這其中,最大的原因也是因為他讀懂了中國并深具中國式政治經濟智慧。

首先,他看到了國有企業經營改善的巨大空間與可能性,“國營企業問題多,也有很多優勢。一些企業已有自己的產品、市場和品牌;管理問題也并非廠長經理不能干,而是政府管理層級太多,他們不能盡情發揮。”黃先生說,“當時剛發展市場經濟,競爭不激烈,稍稍轉換機制便能占有一片市場,而且員工、債務也是在可以控制的范圍內,所以閉著眼睛都可以拿。”

即使收購過來經營不靈,黃先生也并不擔心。因為他還看到一個巨大的價值,也是他敢閉著眼睛買的最大保障。已經做過新加坡最大地產商的他相信城市的土地就是未來的財富。“每個國有企業都有大量的土地,而且許多在市中心。即使這個廠不行,光是這些土地就足以值得我去收購。”黃先生直率地說,當時房地產還沒有起來,很多人想的只是怎么樣讓這個工廠振興。但他已多看多想這一步。“所以,真正做大商業最重要的是個眼光問題。看你是不是能夠看到獨到的價值。”

也因為這一點,黃先生收購時唯一挑剔的就是要選擇那些建在市中心,交通方便,土地很多的企業。此外,就是必須51%的控股權。“那時土地不值錢,他們沒想到這一層,我是看到了的。但沒有51%絕對控股,也不行。”他說。

對于收購的風險,黃先生也看得非常中國特色。他舉例說:

比如歐美企業,給他10個膽也不敢在中國收購那么多國企。受過哈佛、斯坦福教育和歐美政治經濟法律熏陶的經理人不敢碰中國國有企業。第一擔心員工包袱,到企業一看,退休員工上萬人,下崗員工上萬人,就嚇得不敢再看了。因為他們是美國眼光來看這個問題,美國裁退一個員工要幾十萬美元,但中國不需要。第二,他們一看中國企業的產品質量,生產流程等等,也嚇得不得了,萬一產品有質量問題要召回或巨額賠償怎么辦?他們不知道,在當時,中國也不需要……”

黃先生在收購中的做法也讓地方政府十分高興。他肯背債務,肯背員工包袱。被收購企業的工人,大都和黃先生同齡,他知道這一代人命運多舛。無論在哪里,都絕不和政府在工人問題上爭論,無論多少都很樂意接受。“哇,所有政府想甩出來的,我都接,讓他們感動得不得了,別人最怕的我不怕。”他說。

而黃先生對很多人頭疼的跟政府打交道,尤其是發生矛盾和問題后的處理,就更顯中國智慧。執行收購時,他都是讓政府自己去評估出售企業的資產和債務,評估完了,他會問,這個評估報告是你們自己做的,可靠嗎?對方說可靠。他也不查,讓對方首長簽個字或蓋個章,證明報告準確無誤轉身就執行去了。

“為什么這么做呢?因為我深思熟慮之后,認為最好的辦法就是這么做。”黃先生說,你想想看,即使你找最好的會計師去查,翻箱倒柜折騰半天給你一個表,有幾個機器,幾個桌子,多少欠款,多少應收賬款等等,你能保證這些都真實有效的嗎?”最關鍵的是,黃先生知道:“如果你查了,那以后有問題就是你的問題了,因為你查過了。所以我不查,但你要給我簽字保證這個沒有問題。”

如果最終發現政府給的東西有問題怎么辦呢?黃先生說,好辦!“我這么相信他們,他們也很感動,不會虧待我。有些地方確實有問題,也就是他們給了假信息。按很多外商的方式,就是去告他,他們不是有擔保和蓋章嗎?用法律解決。我不那樣,我請他們出來吃飯,說,您看,這該怎么辦?我還沒說完,他先說了,哦,我知道,廠里已經匯報過了。然后,他們會訴中央緊縮地方財政等等一大堆苦,說到底也就是錢是沒法補了,然后就問我,讓我說怎么辦?我說,我請您做主,聽您的,中方以這個來入股,我們上市公司,這樣我不好交代。他說,這個我知道,不能讓你吃虧嘛,可現在我們財政上真的沒有可以拿出來的錢啊!”

每當飯吃到這個時候,黃先生就知道,他會加倍得到自己想要的了。“他們確實也難,沒有辦法,我也不會不開心。接著喝酒,聊天。看我這樣大度,他也不好意思,覺得非常對不住我這么大的信任,就跟我說,要不這樣吧,我們給你些政策。”黃先生說,“我找他,要的就是這個。但我不說,讓他說。”

這一招,是黃先生從政府官員們那里學到后舉一反三的應用。“他們經常到北京去跑中央,跑計委,有時甚至請我幫忙找關系。我就問,他們跑什么,中央不是緊縮地方財政嗎?他們說,不是要錢,是要政策。這讓我深深體會到,在中國政策比金錢有效。同一行業的企業,有了政策優惠,你和別人便不在同一起跑線了。”

黃先生之所以能在其間游刃有余,并不是因為他和這些官員有特殊關系,是因為他對這些官員的心態了解得透徹:

一方面領導們想加大改革開放的力度,積極引進外資,作出政績;另一方面,許多國營企業經營管理確實存在問題,是個大包袱。現在有人出資收購,出資的人又可以信任,不妨嘗試一下。

能與中國方方面面的人打交道,也是黃先生在中國政商通達的一個優勢。他說,交朋友有三項基礎:

共同的志趣

共同的語言

共同的認知

而這些,他都有,或者說是能夠隨時發揮跟人打好配合。

下到各地,他開始并不認識省市領導,但很多領導和他是同代人,有上山下鄉的共同經歷,一接觸,很快就產生共鳴。去卡拉OK,有些領導照顧他,點鄧麗君的歌,而他高聲吟唱的卻是革命歌曲。往往是一曲唱罷,聽者與唱者就從陌生變得熟悉,并在對青年時代的共同回憶中加深了彼此的友誼。

配合政府的方略,研究官員的心思,主動融入他們的思維,跟他們打配合共發展,官員得政績,自己出效益,做出樣板來,讓官員主動找自己,這是黃先生的政商關系經營學。

他說:“拿錢收買人太低級,沒智商,很庸俗,而且成本高,不劃算。即使不被法律約束,我也恥于那么干。”

靠腦袋轉得比別人快,眼睛看得比別人遠,以及俠肝義膽行走人生的黃先生,做什么都追求兩個字:高明。

在中國,他的高明哲學是,不能太死板,既要守法又要靈活,既要精明又要糊涂。大方向一定要精明,小問題一定要糊涂,主動吃虧,吃虧是福,不要聰明反被聰明誤。“總結起來,就是學會吃小虧,爭取占大便宜。”他笑呵呵地解釋道。

高明而不精明的作風,讓黃先生與各地的合作,既不是先君子后小人,也不是先小人后君子,而是一路君子不小人。他不會做什么事情讓別人跟自己翻臉,也不會因為別人做了值得自己翻臉的事情就翻臉。始終是讓雙方都在體體面面中保持著友好。做了生意,也交了朋友。

我一生都堅持一個原則,從不刻薄別人,讓一讓,得到更多。所以我想得開,看大趨勢,不斤斤計較,一夜之間就可以簽幾十個企業。” 黃先生說。

但這并不代表黃先生沒有個性與脾氣。相反,他是出了名的愛憎分明,天王老子都不怕。2008年金融海嘯期間,他曾經在一夜之間虧損差不多10億新幣約合人民幣50多億,他認為這是花旗給了他錯誤的信息所導致的結果。于是轉身就把花旗告上法院。5年之后,又同樣起訴了他認為導致自己虧損的高盛。為什么他到了中國就變得如此圓滑呢,這就是他中西合璧的智慧,讀者可以好好體會。

1970年離開中國時,一度被點燃“革命”熱情,之后在“文革”中被徹底澆滅夢想的黃先生,曾深深為10年的“荒度時日,浪費青春”而遺憾。再次到中國后,他有了截然不同的看法。“覺得那10年,是一個無形的寶貴資產。”

黃先生經常形容中國是一部無字天書,必須細心地接觸,才能有些體會和了解。他說:“我們經常談國情,但國情是抽象的,只能意會不能言傳。我那10年對中國國情的了解和認識,是‘融化在血液中’。大家經常說,走萬里路,讀萬卷書,我們那個時代的大串連就好像是讀萬卷書,這大大擴大了我的人生的接觸面。經過這么一個大時代、大動蕩的人,他的知識經驗是課本所無法學習到的。”

對于在中國經營的成敗關鍵,黃先生至今強調一句:

‘政策和策略是黨的生命,各級領導同志務必充分注意,萬萬不可粗心大意。’在中國做生意也是這樣,絕對要看清大方向,摸清國家的產業政策,和中央保持一致。”

也正是因為后來中國政府對他大規模的國企收購有了不同意見,以至于驚動中央上到政治局常委會討論,讓他看到風險。所以,他又立即與“中央保持一致”,退出了幾乎所有尚未完成上市的項目,揮一揮衣袖,不帶走一片云彩就回到新加坡,開始了在國際資本市場“任憑風吹浪打,勝似閑庭信步”的新生活。

很多了解當時情況的人說,如果當年的收購最終全部如愿運作上市,尤其是那么多國企土地持有到后來,今天的黃先生也許是亞洲首富級的人。但談到那一段歲月的得失,他始終都是云淡風輕,一副Nothing的心態。

拿得起,放得下,這也是黃先生的一個高明之處。

免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。