家書作為人際交往的方式已有數千年的歷史,其間書寫的載體和工具幾經變化,但長期維持手寫的傳統,直到20世紀90年代,電話、手機、互聯網普及開來,至今短短二十年間,手寫家書基本上退出了歷史舞臺,絕大多數人使用了更為便捷的語音通話、視頻通話、微信、短信等即時通信工具。但是從家書的功能來看,家書并沒有消失,只是變換了形式,所以我們把原來手寫的家書稱為傳統家書,把基于網絡的電子通信稱為電子家書。與電子家書相比,傳統家書的個性化色彩更為明顯,在格式方面有著較為嚴格的要求,反映出人際交往應遵守一定的禮儀規范。本文作一簡要介紹。

一封家書主要由稱謂、提稱語、起首語、正文、結束語、祝頌語、落款、日期幾部分所組成。至遲到魏晉時期,家書的形態基本定型,也就是說這幾部分已經較為完備,而且出現了專門供人們寫信參考的“書儀”,即寫信時所用的套語,在敦煌遺書中就發現了不少這樣的“書儀”。到了明清時期,“書儀”逐漸演化成各種各樣的“尺牘讀本”,就是教人如何寫信的教材,其中有書信格式和范文、套語,有的可以直接拿來運用。這時期家書書寫的順序是豎寫,從右到左,經魏晉南北朝、隋唐、宋元,直到明清,一直到民國,許多老派的文人仍在使用。

稱謂是交流的對象,在家書中非常重要,有自稱、對稱、他稱等,分別有不同的規范。一封家書的開頭就是稱謂,在早期的家書中,有的稱謂寫在信末。稱謂是最能充分體現禮儀規范的,所以家書格式要求嚴格。稱謂視寫信對象不同而不同,包括長輩致晚輩、晚輩致長輩、同輩之間、夫妻之間、友朋之間等,不同的通信對象之間家書格式和禮儀要求有所不同。比如子女稱呼自己的父親,常用的有父親、父親大人等,而稱呼別人的父親則用令尊、尊翁、尊翁大人等;稱呼自己母親常用的有母親、母親大人、慈母大人等,而稱呼別人的母親則用令堂、尊堂、尊慈等;妻子稱呼自己的丈夫用賢夫、夫婿,而丈夫稱呼自己的妻子則用荊妻、拙荊等。對父母等尊長,稱呼之后往往要加上“金安”、“堂前萬福金安”等問安的詞語。

提稱語位于稱謂之后,是用來提高稱謂的詞語,是對收信人進行尊敬抬舉的意思,有的還有請收信人察閱此信的意思,如“賜鑒”、“如晤”、“青鑒”等。對于不同的人群,提稱語也不一樣,比如對于父母等尊長,一般用膝下、尊前、尊鑒、尊右;對于兄弟,一般用手足;對于晚輩,一般用覽、青覽、收覽、收閱、閱悉、知悉;對于教育界,可用講席、師席、教壇等;對于政界、軍界,可用勛鑒、鈞座;對于宗教界,可用禪座、慧鑒、智覽;對于學者文人,可用文席、史席、著喜、道席;通用的有臺鑒、大鑒、惠鑒、偉鑒、閣下、足下、左右、臺覽、座右等。

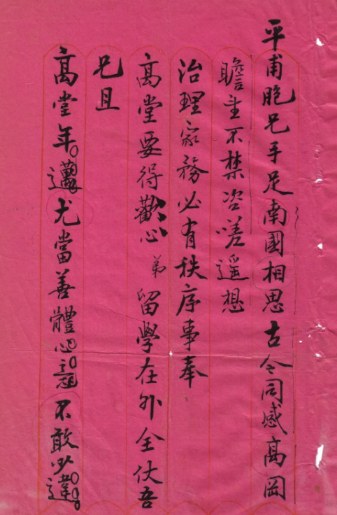

晚輩致長輩,寫信時講究較多,應該多說幾句。如果收信人是父母、祖父母等尊長,“父母”、“祖父母”等稱呼文字要高出正文,稱為“抬頭”。高出兩個字距,稱為“雙抬”,高出一個字距,稱為“單抬”。一般認為,“雙抬”比“單抬”更顯尊重一些。在文中,為了表示尊重,只要提到父母等尊長,就要換行,也就是始終使尊長處于行首;如果不換行也可以,那就要與下文空一格,不能接著寫。在行文中,晚輩自稱時,比如“兒”“男”“孫”“甥”等,字體大小不能與正文一樣,位置不能居中,應小一點,靠右寫,表示謙卑。

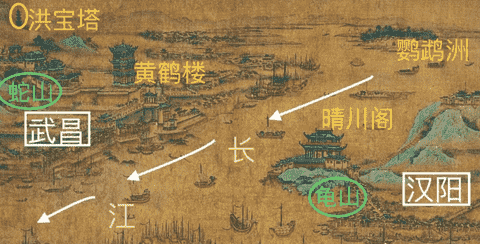

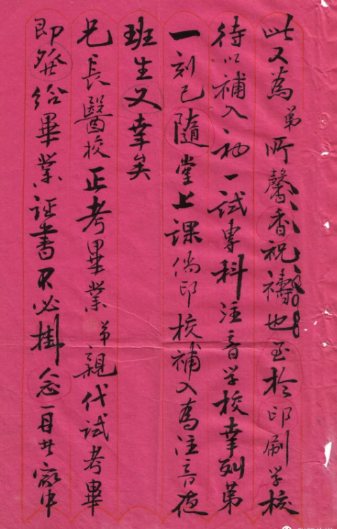

20世紀20年代,衡維屏致胞兄家書

起首語,家書有一定的格式和套路。常用的套語有:見字如面。見信如晤。惠書敬悉,情意拳拳。惠書敬悉,遲復為歉。接獲手書,快慰莫名。久未謀面,甚為思念。分手多日,別來無恙?得書甚慰,千里面目。時欲入夏,愿自珍重。等等。

正文是一封家書的主體,根據所要敘述的內容,可長可短,比如長輩對晚輩,一般介紹家里的情況,收成、氣候、家人身體情況,同時告誡子孫如何與人相處、如何做事,出門在外應注意的事項,還有給在外游子捎帶或郵寄的物品、錢兩,等等;晚輩對長輩,一般稟告自己在外經商或上學的情況,不外乎衣、食、住、行、用這些方面,與師傅或老師相處的情況,自己的身體狀況,下一步打算,對家里人和事情的關心,等等。同輩之間談論的事情更加廣泛一些,比如兄弟姐妹之間互相勉勵,對家人和家事的商議,事業規劃、前途暢想、世道艱難,等等。夫妻之間多為丈夫離家在外打拼,妻子在家侍奉公婆,撫養孩子,丈夫在家書中往往表達歉意,關心家庭,問候父母,教導子女,表達對妻子的思念,有的還介紹生意或工作情況,為家人捎帶錢物,等等,妻子則在家書中向丈夫匯報家中情形,包括父母尊長的身體狀況、子女教育情況,有的談及家庭關系、鄰里關系,有的表達對丈夫的深深思念,有的表達對丈夫長期不歸家的不滿。總之,正文的內容決定了一封家書的信息量和質量,內容越豐富,其價值越高,反之,流于一般的家長里短,則價值就不高了。正文的寫作也體現了家書作者的水平,因為家書的其他部分均有套語可以借鑒,唯有正文必須講述自己的實情,是否真情實感,是否言之有物,是否文字暢達,必須在正文中才能表現出來。

結束語,如果表示鄭重,常用專此、專此布陳、手肅、肅上、手此,手泐等;如果表示倉促,常用匆此、匆匆、匆上。常用套語有:匆此先復,余后再稟。書不盡意,余言后續。紙短情長,不盡依依。近來事忙,恕不多談。

祝頌語也有現成的格式,包括祝頌詞和請安詞兩部分。祝頌詞和請安詞最常用的是“此致敬禮”,這是近代以來簡化后的用法。此前古體家書常用的祝頌詞有此祝、順祝、順致、恭祝、恭候、敬頌、即頌、敬請、即請等,請安詞則根據不同對象有不同的詞語,比如用于父母尊長,常用金安、福安、崇安、尊安、頤安、福壽綿綿等;用于全家,常用闔家安好、闔府康樂、闔府清吉、闔第萬福、闔第吉祥、合府安康等;用于夫婦,常用雙安、雙福、儷安、儷福等;用于年節,春祺、春禧、春安、夏安、秋祺、新禧、新春吉祥、新年納福等。

落款,包括作者署名和具名語兩部分。署名要按照稱呼的規范進行,比如晚輩對長輩的家書,晚輩署名“兒”“孫”“南”“甥”“外孫”等,也應小寫、靠右。關于具名語,不同的對象用詞也不同,通用的有頓首、頓上、拜上、拜、再拜、肅、白、上、謹上、鞠躬、泐等;對于父母尊長,一般使用叩上、跪稟、叩稟、謹稟、敬稟、敬呈等;對于喪家,一般用哀啟、泣告、泣言等;也有不署名的,往往寫上:知名不具、兩隱、名心印、名心肅、兩渾等。

日期,較早的家書往往年署干支,月日用陰歷,若換算成公歷還要查萬年歷。后來使用公歷的多了,可以一目了然,最好是把年月日寫全,否則,時間長了,連自己也不知道是那一年寫的了。

以上是傳統家書,主要是古代家書格式及寫作規范,介紹這些,并不是要求我們現在寫信使用這樣的程式,而是希望大家特別是年輕一代了解這些知識,這也是能夠讀懂先人家書所必備的技能,只有這樣,才能更好地了解傳統家書文化。其實,晚清民國以來,隨著西方文化的傳入,歐美國家使用的書信格式也被介紹過來,尤其是民國時期的新文化運動,中國民眾開始大量借鑒西方文化,當然也包括書信文化。比如鋼筆、圓珠筆和鉛筆的引進,使書寫工具更加輕便和自如,信紙和信封由豎寫改為橫寫,不僅行文更加方便,而且也與國際接軌了。特別是近代郵政的發展,極大地方便了人們的通信自由,也推動了書信的寫作。在這些方面變革的同時,家書的寫作格式方面也發生了相應的變化,比如稱謂、提稱語、祝頌語、落款等都朝簡化的方向發展。新中國成立以來,簡化字實行,家書的寫作也更加簡化,有的只剩下傳遞信息的作用,許多家書已經看不出多少禮儀的元素了。

(作者為中國人民大學家書博物館副館長)