在未敘述生活程度以前,應(yīng)先略為說明擺夷人民所處之環(huán)境及與生活有關(guān)之他種情形。換言之,即先了解彼等生活之背景。作者自昆明起身時(shí),超出海面幾達(dá)二千公尺之高度。沿海經(jīng)過大理、保山等處,亦多在二千公尺左右,有在二千五百公尺以上者。大理附近之高山幾達(dá)四千公尺。故氣候較寒,夜間非棉被不暖,及至芒市、遮放等夷人居住之地,高度僅數(shù)百公尺。又因位置偏南,兼溫帶與熱帶氣候。溫度高而雨量足。植物繁盛,茂林修竹,到處皆是。道旁所見黃果樹,大可數(shù)抱。竹林尤多。加以土地肥沃,農(nóng)產(chǎn)豐收。在此居住之人民,不但衣食可以無慮,且能享受美麗之環(huán)境,在大自然中過其安靜之生活。

各家耕種之田地,面積大致相同。所居住之房屋數(shù)目亦無大差別。故其生活程度亦大同小異,甚少例外。除少數(shù)貴族外,無所謂富有之上等戶,亦無小康之中等戶,且無貧無立錐之家庭,或依討為生之乞丐。平民生活之程度,大致可謂平等之至。若謂此家較彼家為富,亦不過多些牛馬豬雞或果樹而已。大多數(shù)之家庭均有豬,自一頭至數(shù)頭不等;約半數(shù)之家庭有牛;十分之一之家庭有馬;家家均有貓狗。人民不長(zhǎng)于儲(chǔ)蓄,或亦不易儲(chǔ)蓄,或無物可儲(chǔ)。因各家多以農(nóng)為業(yè),出產(chǎn)有限。除生活所需及谷租捐稅外,所余無幾。且以米谷換取現(xiàn)金,所得亦微。工商業(yè)又不發(fā)達(dá),故鮮農(nóng)業(yè)外之收入。加以擺夷虔信佛教,若有余錢,亦多用于宗教方面。

土司境內(nèi)通用之貨幣為印度緬甸所用銀制之“盧比”(Rupee),在芒市亦兼 用滇鑄半開銀元,謂之“現(xiàn)金”;與四方孔之銅制錢。國(guó)幣現(xiàn)亦開始使用。茲為 明了下面所述生活費(fèi)用,將各種貨幣間兌換之?dāng)?shù)量略為說明。因無一定行市,只能言其概數(shù)而已。在芒市,一“盧比”約合國(guó)幣二元八角。(系在民國(guó)二十七年十一月之兌換行市。下同此。在二十六年以前僅合一元一二角。相差甚大。) 對(duì)于外來生客,有時(shí)需三元購(gòu)一“盧比”。在離遮放不遠(yuǎn)緬境內(nèi)之木姐與南坎地方,一“盧比”兌換國(guó)幣二元至二元半之間。但在緬甸舊都曼德里則為二元八角。各處行市頗不一致。一“盧比”等于十六“別”(Anna),為鎳制錢,等于六十四個(gè) “擺撒”,為銅元。一“別”等于四“擺撒”。一“盧比”謂之一“盾”或一 “文”,半“盧比”謂之一“海”。二“別”為一“母”,為銀或鎳制;四“別”為一“錢”,亦為銀或鎳制。國(guó)幣一元等于滇制現(xiàn)金一元二角,等于新滇幣二元,等于小制錢一千個(gè)。

關(guān)于擺夷之度制,在芒市與遮放等地方,以“肘”為單位,約合營(yíng)造尺一尺二寸五分。量器以“籮”為單位。一“籮”等于十“斗”(左旁右斗)。一 “斗”等于二“升”。米一“升”約等于二十一“兩”。一“籮”米約等于四百二十兩。(但在猛卯所用“籮”較大,等于十六 “斗”或三十六“升”。)衡器以“□”(從石右匕,以下□同此字)為單位。一“□”等于十“亢”。(約等于一百“盧比”之重量。)一“亢”等于四“兩”, 一“斤”等于十六“兩”。在芒市,一千“公分”等于二十五“兩”。

芒市在民國(guó)二十六年已有汽車路四百里,牛車路三百余里,桐樹十萬株,芭蕉、梨、菠蘿、麻檬等樹五六十萬株。

食品:

米面?普通家庭以大米為主要食品。即以此點(diǎn)而論,其生活程度較優(yōu)于許多他處人民之生活。吾人到芒市前,旅行所經(jīng)之地方,多處系以玉蜀黍、蕎麥等粗糧為主要日常食糧,視大米為不易得之食品。但夷人日常即食大米。此外亦間食豌豆、蠶豆及少許小麥面粉。平均每人每年均用三十“籮”谷 (即稻米)。五口之家,約用一百五十“籮”谷,約值百元。每家多自產(chǎn)自用,無須自外購(gòu)入。

菜蔬?所用菜蔬以青菜、苦菜、蘿卜等為主。此外有蒿筍、老緬瓜、東瓜、 南瓜、絲瓜、江豆、豌豆、蠶豆、四季豆、荷包豆、豆芽、山藥、豆腐、洋茄子、洋芋、芋頭、香山藥、地瓜、韮菜根等。野菜則有薺菜、榕芽、青苔、野芹菜、馬蹄菜、酸茄、鼠鞠草、八擔(dān)柴菌等。調(diào)味菜則有蔥、蒜、辣子、姜、芫荽、柏桑、泥腥菜等。家菜多自種自用。野菜則采自山野。每早皆有菜市可以購(gòu)用。

調(diào)和?一家全年需鹽約十四“□”(合三十五斤),多系緬甸私運(yùn)之潔白海鹽。灰色之滇鹽僅占少數(shù)。雖有緝私隊(duì)亦無能為力。因海鹽含碘,故夷人少有患“大脖子病”者。海鹽每“□”九角,全年十四“□”,約計(jì)十三元。一年用豬油約十斤,值五六元。亦有醋、酸水、醬油、花椒、胡椒等調(diào)味。若自外購(gòu)入,需十余元。擺夷多嗜酸,故有“酸擺夷”之稱。

肉類?春夏多食牛肉,秋冬多食豬肉,一家全年需肉約六十斤。每斤價(jià)約四角,故年須二十余元。約用雞十余只,蛋百余個(gè),價(jià)約七八元。

其他零食?本地所產(chǎn)瓜果之種類頗多。每家常食用者有香蕉、麻倉(cāng)坡(如木瓜狀,即anna)、杧果(土名麻檬)、甘蔗、緬桃、菠蘿、橄欖、柿子、橘子、楊梅、石榴、梨、鳳梨(漢人呼為“鑼錘”)、軟 棗、黏棗、酸棗、牛肚子果(又名面包果)、西瓜、花瓜、地瓜、粉瓜、荸薺等。野果有籐子果、鈕子果、山李子、山櫻桃、大羊奶果、小羊奶果。每年全家所食之各種果品值二十余元。但其中多種系自有或自行采集。當(dāng)趕街時(shí),家中人多在市場(chǎng)購(gòu)食豌豆糕及種種零食。平時(shí)在街角亦有擺攤小販,出售花生、蠶豆、水果等物。

特殊食物?此外有數(shù)種本地所用之特殊食物。如棕包蟲,形似蠶蛹,以油煎食。某餐,土司曾為吾人備一碟,可稱美味。據(jù)云,不但為滋補(bǔ)品,且能防患疾病。又食沙蛆與竹蛆,均為蛹體。此外亦食豆枝葉上之酸螞蟻、螞蟻蛋,樹枝上之花蜘蛛、幼蜜蜂與黃蜂。所食植物方面,則有黃果樹之嫩芽、樹頭菜及珍珠花等。

衣服?每家婦女皆自織布。織布機(jī)與漢人用者略同,每年每家購(gòu)紗兩包。每包重三 “□”,來自緬甸。每包價(jià)約四十余元。可織十匹布,每匹兩丈五尺長(zhǎng),一尺一寸寬(本地所用尺較市尺略長(zhǎng)一寸),足供全家一年普通衣料之用。女子較男子所用布匹稍多。每年須添做新衣兩套,出嫁之女子亦須用纏頭布三丈。平時(shí)須有兩條。外添洋綢裙子兩條。綢料來自緬甸,價(jià)值十元。平日多赤足。但母親每年須添制布鞋兩雙,約值兩元。大女孩須添比較講究之鞋兩雙,約值五元,并需腰帶一條,價(jià)兩元半。男子所穿衣服平日較舊些。每年亦須添加兩套,與一丈長(zhǎng)之纏頭布一條。多赤足,或有時(shí)穿草鞋,男女均不著襪。男女之衣褲多似漢人。已婚婦女之衣裙及包頭多系黑暗色。未出嫁之女子則不包頭,以辮子盤繞其頭,而以一紅絲繩系住。上衣系白色,裙為青色。一般的擺夷女子大都衣著整潔,身體康健,相貌與身體之發(fā)育亦大致較一般漢人女子為優(yōu)。有“少似觀音老似猴”之諺語。

本地所用之一切布匹中,約十分之七系本地家庭自織者,十分之二來自緬甸,十分之一來自本國(guó)。

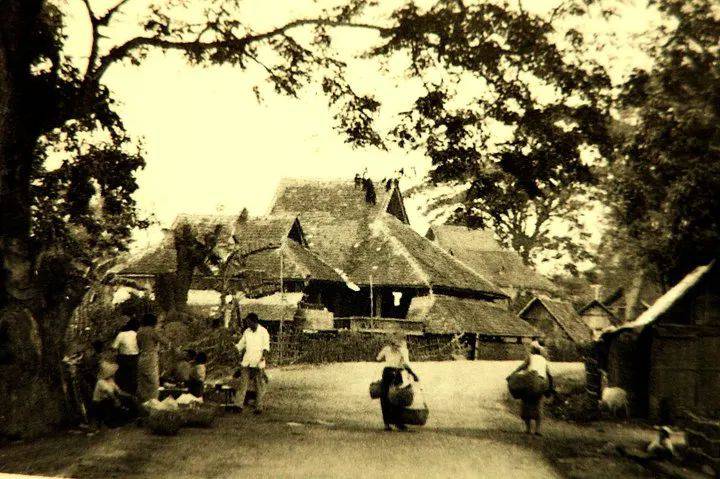

房屋?大致各家房屋均為自有。正房一座,分成三間,中間為客堂,兩旁為二寢室,正房之左右各有耳房?jī)砷g。其中一間為廚房。其余為存放糧食、用具、燃料及牲畜雞鴨等用途。

各房墻壁及頂架多用大小竹竿、竹片或竹篾等為之。較大梁柱亦有用木者。房頂竹架上,覆以茅草,每五六年更換一次新草。亦有極少數(shù)覆以稻草者,但須每年更換一次。亦有瓦頂房屋,甚不多見。屋內(nèi)地面多為土地。亦有少數(shù)用牛糞與膠泥混合鋪地者,較土地為堅(jiān)固。亦有極少數(shù)用石灰或磚者。

正房三間較耳房為佳。前面均帶廊,價(jià)約一百五十元。耳房四間,質(zhì)料較次,約共值一百五十元。所有七間竹屋合計(jì)約三百元。但夷人蓋房,無須多少費(fèi)用。竹與茅草,得之甚易。建造時(shí)均請(qǐng)親友幫忙,僅供給飲食酒肉,表示謝意而已。

亦有蓋竹樓者,分上下兩層。墻壁之質(zhì)料亦有用泥土者。

前院內(nèi)多種各種花草,后院內(nèi)多種麻桑坡及其他果樹與各種菜蔬。屋之內(nèi)外,頗為整潔。

燃料?所用燃料多由家人自己拾取。有木柴、竹柴、野草與稻草等。若自集市購(gòu)用,每挑須出價(jià)五角。兩挑僅足供三日之用。此外牛糞亦為普通燃料,系自產(chǎn)或在外拾取。制成直徑一尺之餅形,貼于墻上,曬干后即可生火。但須與其他竹木合燒,并無大氣味。牛糞十塊,可供一日之用。每塊值三個(gè)制錢。

晚間所用燈油有數(shù)種。若用鴉片煙油,以棉為燈心,每月需一斤多。每?jī)芍滴迨棋X。年需十余斤,價(jià)約十余元。亦有少數(shù)用煤油者,每桶油價(jià)十五元。此外有用蘇子油、核桃油,或其他植物籽油者。

每五天用火柴一盒,每盒價(jià)約五十制錢。年需七十盒,價(jià)約三四元。來自騰沖與緬甸。

用具?擺夷家內(nèi)之用具較漢人家內(nèi)者為簡(jiǎn)單。所用鐵器多與漢人所用者同。如犁、耙、鋤、鐮刀、鍋、鏟等物,多由漢人運(yùn)來出售,有許多鐵器及較好之木器如棹、柜、箱等系由冬季來此地之漢人木匠與鐵匠所制造。本地所用陶器亦由漢人制造。此外家內(nèi)所用之各種竹器,如飯盒、食盒、箱籠、背筐、桌椅、床凳等均系各家自制或本地產(chǎn)物。每家全年約須添購(gòu)用具費(fèi)六七元。

吸紙煙者不多。吸煙葉者多系男子。每“□”(四十兩)價(jià)約兩元半。每年一家約用六七“□”,約值十六元。其中半數(shù)供吸煙之用。其余一半和以檳榔、紅石灰、灑姐與蘆子草(為紫色樹脂)等物,混合一起,放于口內(nèi)嚼之。據(jù)云此種混合嚼物有保護(hù)牙齒、消食與健胃之功用。夷人大都齒暗唇紅,均為此種嚼物所染。無論男女老幼皆嗜此物,較歐美人之嗜嚼口香糖,有過之無不及者。故每年所費(fèi)頗多。每“□”檳榔價(jià)兩元半,全年須六“□”,共計(jì)十五元。年需灑姐一“□”,價(jià)三元。故全家全年消耗于此種嚼物者,竟達(dá)四十元左右。

每家常用酒,若雇用工人,亦須供給酒食。本地制酒多以米。購(gòu)時(shí)以碗計(jì)。每碗約合四茶杯,價(jià)二百制錢。年需七八十碗,價(jià)十五元左右。

衛(wèi)生?擺夷男女均好沐浴。熱天每日必洗一次,有多至兩三次者。衣服每?jī)扇占锤鼡Q一次。但不刷牙。洗白或淺色衣服時(shí),多用胰皂或堿。年需三元。洗深色衣服時(shí),多用灰水。此地?zé)o理發(fā)館。多在家內(nèi)彼此剪剃。病時(shí)請(qǐng)醫(yī)生者甚少。多用丹方,或求助于鬼神,請(qǐng)佛爺誦經(jīng)。芒市新自緬甸請(qǐng)來教會(huì)醫(yī)院之女護(hù)士?jī)蓚€(gè),開始收生兼治病。據(jù)云瘧疾與花柳病為最多。

裝飾?擺夷婦女甚好裝飾品。平日亦多戴耳環(huán)、戒指、手鐲等物。趕街或有事外出時(shí),尤盛戴銀飾,本地有銀匠打制各種飾物。家內(nèi)婦女每年需裝飾費(fèi)五六元。

敬神?夷人篤信佛教,供釋迦牟尼。約分四派。信擺脫教與冉教者最多,無禁忌。惟信左底教與朵獵教者忌宰食豬雞等動(dòng)物。人民對(duì)于緬寺,或稱冡房?jī)?nèi)之大佛爺、二佛爺及小和尚,極為尊敬而服從。緬寺亦有教育機(jī)關(guān)。冡房即學(xué)校。二佛爺與小和尚,均如校內(nèi)之學(xué)生,每日讀書誦經(jīng)。寺內(nèi)佛身雖有大小之別,但其狀貌相似,佛面較內(nèi)地者累扁,表示渾厚態(tài)度,不如內(nèi)地佛像之莊嚴(yán)和靄。寺之建筑,系由山墻開大門。其對(duì)面山墻內(nèi)面即佛所在之地位。寺內(nèi)圖畫、雕飾及所掛彩布均莊嚴(yán)美麗。寺前多石塔與樓閣。寺后有房屋,大佛爺?shù)染又4蠓馉斀K身為僧。二佛爺可以還俗。緬寺不但為文化中心,亦為寨內(nèi)人民解決事務(wù)之處所,支配社會(huì)之潛勢(shì)力頗大。在芒市亦有漢人所建廟宇數(shù)座。擺夷奉行佛歷,在清明后十日為其過年之期。在陰歷六月十五日為“入凹”,又名“關(guān)門”。“關(guān)門”之后以拜佛為事。舉凡婚姻等事即行停止,且忌用肉食。須買香燭、水果、酒茶等物,到寺供佛。所獻(xiàn)物品,即歸和尚享用。有儲(chǔ)蓄者多在寺中“作擺”,即作會(huì)或作善事之類。亦有數(shù)家合起“作擺”者。至陰歷九月十五日為“開門”,又名“出凹”,日常生活又轉(zhuǎn)入常態(tài)矣。每家平日亦輪流供給寺中佛爺飯食。放飯于竹盒內(nèi),置于門前。和尚于早晨自己來取。每年亦將繡花枕及被褥送至寺內(nèi)使用。擺夷每家一年內(nèi)之用于宗教者不下二三十元。

應(yīng)酬?遇親友家中結(jié)婚時(shí),須送約值五角錢之禮物,每年約有四五次,須兩三元。遇喪事,多送現(xiàn)金二角與值二角錢之谷。每年亦有四五次,須兩元左右。遇親友家生第一個(gè)小孩時(shí),多送雞一只蛋二十枚,共值八角。“出凹”節(jié)后多至岳父家送禮,值四五元。新年時(shí)親友亦彼此送禮。全年一家內(nèi)之應(yīng)酬費(fèi)須十余元。

娛樂?擺夷在新年正月間亦有燃花炮、放紙鳶、耍龍燈及演劇等活動(dòng)。所演戲劇多學(xué)自漢人,如五虎平西,薛仁貴征東、征西,精忠傳,今古奇觀等故事。戲場(chǎng)多在土司衙門或貴族宅中。演員由好戲者自由組織戲社。演時(shí)為義務(wù)性質(zhì),并非職業(yè)。男子多為漢人裝束,女子則為擺夷貴族之裝束。唱兩句為一板。樂器有鑼鼓笙等。此外有男女間之游戲,如“丟包”,將男子分為兩隊(duì),相對(duì)而立,中隔丈余,以花布球互丟互接為戲。又有所謂“拖佛爺”者,即大佛爺死后,置于棺內(nèi),綁于龍須杠上,四面系以長(zhǎng)粗繩索,在葬埋前,人民爭(zhēng)來拖繩,四面互拉,如拉繩角力之游戲。在擺夷社會(huì)中并無商業(yè)性質(zhì)之娛樂,故無需費(fèi)用。

出外多步行,故亦無交通方面之費(fèi)用。兒童入學(xué)者甚少。即入學(xué),費(fèi)用亦微。無報(bào)紙。書籍之種類亦無多。故對(duì)于教育文化之費(fèi)用亦甚微。

總結(jié)?由以上簡(jiǎn)單之?dāng)⑹觯陕灾胀〝[夷家庭與一般人民之日常生活。各家所需之物品大半為家庭自產(chǎn),無須自外購(gòu)用,如糧食、蔬菜、果品、房屋之材料以及一部分家中之用具。所用布匹亦系購(gòu)線自織。又有一些物品,賣出與購(gòu)入者相同。如賣出整豬而購(gòu)零肉。其真正購(gòu)入者多非為必需品。夷人不善儲(chǔ)蓄,故每年出入大致相同。若一家過本分日子,不致入不敷出。但亦無多盈余。若以貨幣估計(jì),則年約三百余元。若將谷租及各種捐稅攤派計(jì)算在內(nèi),則幾達(dá)四百元之?dāng)?shù)。自人生之全面生活來看,則較國(guó)內(nèi)許多其他地方農(nóng)民之困苦生活,又可謂家給人足也。

擺夷遇家用不足時(shí),可為地多之貴族家庭傭工。農(nóng)忙時(shí)短工每日可得谷一籮,值五六角。平時(shí)每日亦可得三四角。長(zhǎng)工年可得一百二十至一百五十籮谷,且供給飯食,亦約計(jì)三十籮谷。此外又給衣服兩套,鞋二雙,包頭布兩塊,背袋一個(gè)。

擺夷婦女多精于織繡。能以彩色線織出凹凸之花紋,或于布上繡出種種式樣,作為被面、枕套、布袋及裝飾室內(nèi)之用。價(jià)值自數(shù)元至數(shù)十元不等,有多至百元以上者。旅行夷方者,多喜購(gòu)之以做紀(jì)念。此外亦可在街頭擺攤出售零物。均為家計(jì)不足時(shí)之補(bǔ)救辦法。且寨外有不少荒地,亦可牧養(yǎng)家畜。故不愁無生利之道也。

在春季青黃不接、經(jīng)濟(jì)窘迫時(shí),亦有借貸者,出借者多為漢人。多于春季借錢而秋季還谷。利息頗重,有多至一倍者。亦有向親屬借米谷者,多無利息。

若遇家中盈余時(shí),則又多用于“作擺”。往往盈余百元,則再借百元,湊足 二百元“作擺”。蓋“作擺”之后,甚為社會(huì)所尊重,稱之為“大善人”。“作 擺”須購(gòu)佛像佛經(jīng)。請(qǐng)和尚至家誦經(jīng),且大宴親友。所費(fèi),自百元至數(shù)百元。夷民相信“作擺”后,來世即可成佛矣。夷人之無多積蓄,此為重要原因之一。

吾人旅行者,一入夷人之社會(huì),即覺其平日生活之悠閑自在,從容不迫的過其安靜的農(nóng)村生活。每年在春季插秧與秋季收獲時(shí)期較忙外,全年內(nèi)閑暇之時(shí)日居多。女子尚常見其從事打谷、挑水、洗衣、織布等工作。男子較女子工作為少。常見青年男子身披紅毯,逡巡街中,終日無所事是。至晚間則至婦女打谷之磨房或其他少女常到之處,互相嬉戲、挑逗為樂。或至女友門前吹葫蘆笙,約其外游。其情形誠(chéng)別有天地也。

吾人在擺夷社會(huì)數(shù)十日內(nèi),從未見有口角、打架或其他顯然不和之事。土司衙門全年內(nèi)之案件亦不過數(shù)起,且為瑣事而近滑稽。土司亦采調(diào)解方式,勸導(dǎo)其和平了結(jié)而已。故擺夷之社會(huì),可謂一極調(diào)協(xié)之社會(huì)也。蓋亦有其原因。普通社會(huì)間之不和多由于財(cái)產(chǎn)之爭(zhēng)或家庭內(nèi)人口之不睦。擺夷社會(huì)內(nèi)每家即均有大致相同之耕地與房屋,生活易于維持。故關(guān)于財(cái)產(chǎn)上之重大糾紛無由發(fā)生。再以家庭而論,各家多系小家庭,則漢人家庭內(nèi)婆媳間、妯娌間種種之不和亦無從發(fā)生。不如此,夫婦離婚甚易,在女子方面尤無不便之處。不但社會(huì)不注意貞操,即在生活方面男子亦多仰賴女子,故男子不能對(duì)女子吹毛求疵也。擺夷諺語有云:“男無女,三年變?yōu)槠颍慌疅o男,三年可作擺。”蓋謂若男子沒有女子幫助生活,則不久變?yōu)槠蜇ぁ6尤舨粸槟凶铀掷郏瑒t三年內(nèi)積蓄之錢可達(dá)二三百元,足以作擺,博得社會(huì)敬重矣。

平日擺夷社會(huì)之生活甚為安靜。雖有少數(shù)漢人所開鋪店,生意亦甚少。但一至趕街日期(大約每五天一街,在芒市壩子內(nèi)有十處街子),全社會(huì)立呈活潑氣象,由靜的社會(huì),一變而為動(dòng)的社會(huì)。不但物品之交易,多在該日舉行,即各家各人亦視趕街為最愉快之日。擺夷則攜其米谷、土布、布袋、各種竹制品及菜蔬等來市出售。栗粟、崩竜及其他山頭人則攜柴薪、山果、野菜、檳榔等下山出售,漢人則售其運(yùn)來之綢緞、洋貨及各種裝飾品。除漢人之貨物系從他處販來而又出賣,為真正的商人外,其他種類之人民多出售自己之生產(chǎn)品而又購(gòu)入其他需用之貨物。趕集人民中有來自三十里以外地方者。各民族之裝束不同,尤以婦女為甚。擺夷婦女所纏青布圓形頭有高至一尺以上者。未婚之少女則多上白下黑,肩披絲毯。其他種族之婦女,多嗜衣各種鮮艷之色及金屬裝飾品。紅衣格裙者有之。腰間圍繞二三十條竹圈者有之。脛包紅藍(lán)色裹腿者有之。胸前兩排大方塊銀飾者有之。帽垂若干繩縛者有之。耳孔內(nèi)穿塞較鉛筆尤粗大之耳棍者有之。三寸金蓮之漢人有之。形形色色,甚有熱鬧。吾等旅行客一入街子,第一感觸之事物為市內(nèi)之紅色。如所見紅毯、紅布袋、紅裙、紅腰帶、紅頭巾、頭上紅絲繩等。其次為大多數(shù)人所纏頭之巾,且有種種不同之顏色。再次為擺夷少女之白衣,此外引起注意者為名種顏色之傘形帽,男女之赤足,崩竜婦女腰間之黑圈,漢人婦女向上之鉤形鞋及栗粟頭上之紅線穗等。來趕集者不但為買賣貨物,且多在食攤上飽吃一頓或款待親友。且與種種不同之人類有接觸之機(jī)會(huì)。故趕街活動(dòng)與人民之生活,無論在物質(zhì)方面,或精神方面,均大有影響。

據(jù)本地人云,五口之家年需一百五十籮谷。每籮三母半,共值六十六盧比。(按芒市一百五十籮谷約值國(guó)幣百元。若以一年以前論,一盧比與一國(guó)幣之價(jià)格 幾相等。現(xiàn)每盧比兌換國(guó)幣兩三元。無論是在芒市或在猛卯均無一定之行市。兩地方之間亦無多少交易,有老死不相往來之勢(shì)。故不能以兩方生活費(fèi)用之貨幣數(shù)量來比較其生活程度之高低,而須注意到各地家庭一年內(nèi)所需各種物品之?dāng)?shù)量品與質(zhì)。如此才能看出其實(shí)際生活狀態(tài)之異同。)所食菜蔬亦似芒市。所食牛肉多于豬肉。每斤牛肉十“擺撒”。

一家每月用鹽四五十兩,年約十四□,價(jià)約四盾。此地近緬甸,故鹽價(jià)較廉。年需豬油十余斤,價(jià)約三盾。每年亦食雞與蛋若干,每只雞值八擺撒,蛋值一擺撒。此地瓜果種類亦豐,有麻桑坡、芾子、緬包果、牛肚子果、麻檬等類。每家每月所用水果需一盾錢。

所用布匹亦多每家自織。每年購(gòu)線兩包,價(jià)十二盾。可織布六十“庹”。每 庹約長(zhǎng)五尺。大人每年需添衣兩套,小孩須三套。大人添包頭布一塊,鞋兩雙。被褥費(fèi)每年亦須添兩三盾。此地普通被價(jià)七盾,褥五盾,白布單一盾,毯子兩盾,席一錢,枕二錢,蚊帳兩盾半。每種可用數(shù)年至十余年。

所住房屋多為兩層之樓房。普通家有正房樓一座,上下各三間。中間供佛, 樓上多住人。正房旁有耳房?jī)砷g。所有房屋約值百盾。但多自建,不易估價(jià)。每五年更換草頂一次,值十余盾。

燃料以牛糞為多。一入猛卯城(四壩子內(nèi),惟猛卯土司衙門所在之處有城墻,其他無城墻),則見家家墻上及院內(nèi)滿是牛糞,成為一牛糞世界。實(shí)與竹木繁茂之環(huán)境不大配合。得此種燃料之方法,除自有牛在家制造外,若見街上有牛糞一堆,而當(dāng)時(shí)不及立刻拾取,則可插一草棍于牛糞之上。如此他人見之,即知有主,不再拾取。此外亦用竹木柴草為燃料。晚間燈火有用蘇籽油者,每月需一斤多,每斤值五別半。若用煤油需一斤半,值九別。亦間用蠟燭。

每地得茶較易。每斤價(jià)十?dāng)[撒。每家每月飲茶一二斤,值五別。

各家多自種煙葉。每值五母。年吸七八□。亦有吸緬制紙煙者。

人民亦嗜嚼盧子草、檳榔、紅石灰、灑姐等之混合物,年費(fèi)二十盾左右。

每月約用糯米制成之酒三瓶,值八別。

人民好清潔。每日洗澡更衣。理發(fā)多彼此互助。亦有極少數(shù)至緬甸境內(nèi)理發(fā)館去理者。

家內(nèi)婦女好戴銀制裝飾,每年需費(fèi)七八盾。本地每對(duì)普通耳環(huán)半盾。戒指六別。鐲一對(duì)五六盾。銀領(lǐng)扣一盾。銀鈕扣六別。

每家敬神及供應(yīng)寺中物品,年需四五盾。

全家對(duì)于婚喪應(yīng)酬費(fèi)一兩盾。每次送禮四別。

家計(jì)不足時(shí),亦有時(shí)向人借谷,每借一百籮,年息五十籮,本利清還時(shí),共計(jì)一百五十籮。向漢人借錢時(shí),每月利息多按三分計(jì)算。

其他種種方面之生活狀態(tài)多與上述芒市之情形相似。

全年各時(shí)期之生活:一年內(nèi)各時(shí)期之工作與忙閑不同。以舊歷三、四月插秧時(shí)與九、十月收谷時(shí)為最忙時(shí)期。最閑時(shí)期,則為正二與七、八等月。其他月份內(nèi)雖有工作,亦多閑暇。茲略述各月之忙閑情形如下。

正月為多暇時(shí)期,但有時(shí)從事打米、拾柴、割革、織布或水牛犁田等工作。

二月間與正月略同,外或有收獲豌豆、紅豆或包谷等工作。

三月間開始農(nóng)忙,有播谷種或插秧等工作。

四月間略似三月工作,亦忙于整理田地及插秧等事。

五月間從事插秧、種甘蔗與青菜等工作。

六月間種黃瓜、絲瓜、東瓜、茄子等多種菜蔬,亦仍有插秧者。

七月間種煙葉及撒青菜種。

八月間開始收早谷,栽種蔥蒜、萵筍、洋白菜及蘿卜等物。

九月間忙于收早谷,此外有種蠶豆、豌豆、蒜、蔥頭、洋芋、蘿卜、鴉片煙等工作。

十月間運(yùn)谷草到家及打谷等工作。

十一月,開始漸閑,有犁田、種黃瓜或西瓜者(至次年四五月成熟)。亦有 收晚谷者。

十二月間甚閑,有用水力沖木桿打米者,有用人力在家內(nèi)打米者。

一日內(nèi)之生活情形:在農(nóng)忙之際,家內(nèi)之成年男子,日出即起床,約六點(diǎn)鐘即往田間工作。九點(diǎn)回家吃早飯,休息至十二點(diǎn)鐘,又外出工作。至六點(diǎn)鐘回家吃晚飯。晚飯后多外出與人談天。至八九點(diǎn)鐘回家睡覺。成年婦女亦多在日出起床,或往田間工作,或在家作飯。午飯后或往田間工作,或織布。多在下午三點(diǎn)左右預(yù)備晚飯,晚飯后哄小孩睡去,自己或休息或從事家庭內(nèi)工作。十四五歲之長(zhǎng)女,則肩擔(dān)竹扁擔(dān)與兩端兩桶,至井泉挑水,看小孩,織布,制牛糞燃料或拾柴等工作。十歲左右之男孩可以看牛,割草。農(nóng)忙一過,則全家均享受比較悠閑之生活矣。

土司近親屬之生活則似土司,遠(yuǎn)親屬之貴族生活則較次于土司,而為平民所不及也。

其他民族之生活?所經(jīng)過之四壩子內(nèi),除擺夷外,尚有山頭人與漢人。山頭人居住山上,亦分?jǐn)?shù)種。其中主要者為崩竜與傈僳。崩竜人性情和平。不養(yǎng)牲畜,不殺生,不打獵,不飲酒吸煙,不好與人爭(zhēng)論。在間筑竹樓,上層住人,下放牲口。上下樓時(shí)用竹梯。自山墻開門。門前有曬糧食之竹臺(tái)。樓長(zhǎng)約四丈,寬約三丈。樓內(nèi)分兩大間。大間內(nèi)又分小套間。屋之當(dāng)中有鐵架生火。因無窗,光線不足。簡(jiǎn)單用具多為竹制。

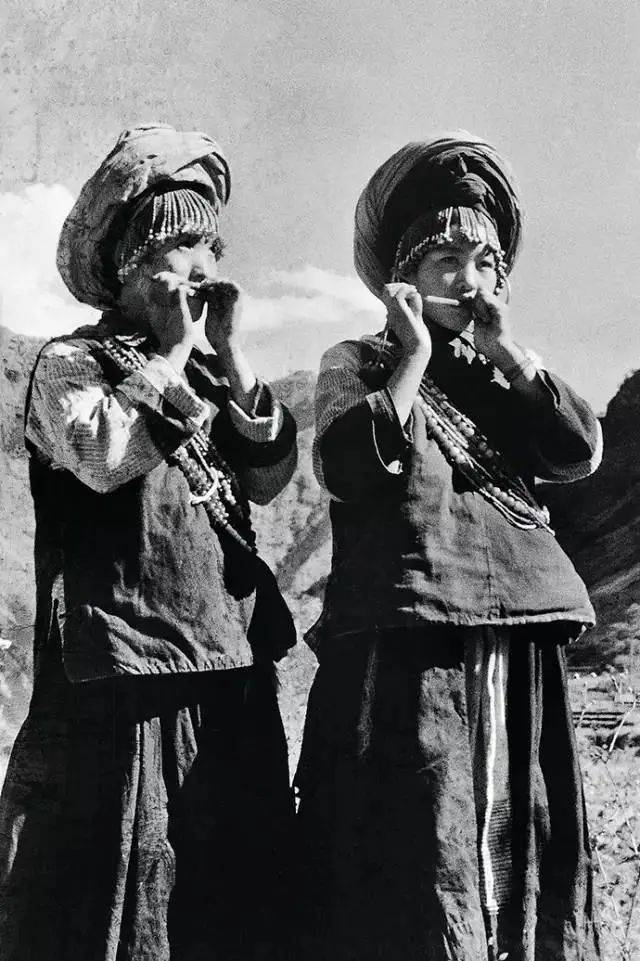

傈僳族之男子性好斗。出外佩長(zhǎng)刀,又嗜酒。醉后常傷人。亦善用有毒之弩箭,射人可致死。居住之簡(jiǎn)單情形與崩竜略同。喜打獵。多食包谷(玉蜀黍)、蕎麥等雜糧及山禽野菜。信鬼神外,則以孔明為最高神。婦女穿麻織花布之裙,邊緣多飾貝子。脛里花布一方,首包頭巾一塊,有紅色線穗下垂。手耳均戴銀飾。頸戴珠圈。平日赤足,有時(shí)穿草鞋。無文字。

擺夷人與漢人均以山頭人為野蠻可怕。因其有時(shí)劫掠行人。實(shí)際彼等性情爽直,甚誠(chéng)實(shí)勇敢,且服從性及冒險(xiǎn)性均甚強(qiáng)。統(tǒng)治緬甸之英人即善能利用其優(yōu)點(diǎn)。已訓(xùn)練若干山頭之男子為兵士,訓(xùn)練若干之女子為護(hù)士或其他社會(huì)服務(wù)者,均已成效昭著。堪供我國(guó)對(duì)于邊民設(shè)施之參考。

漢人亦有至邊地謀生者。諺云:“窮走夷方,急走廠。”所謂廠者,系指孟 拱、孟養(yǎng)兩處之玉石廠、寶石廠及前龍陵所屬之寶砂廠而言。昔本為中國(guó)之土地,開采者多為騰沖閩粵等地人。現(xiàn)皆為英人所有。每年秋收仍有不少之邊地漢人與夷人,來廠充當(dāng)砂丁者。月可得二十盧比。漢人有在夷方落戶者,其中亦有娶夷婦者。除若干種地之漢人外,在各壩子內(nèi)均有廣東人做生意。亦有不畏煙瘴而終年居住該地漸與夷人同化者。其生活情形大致較本地人略為豐富。除少數(shù)奸商外,與土人間之感情亦頗融洽。據(jù)已往之經(jīng)驗(yàn),將來移民至此,亦以廣東人最為適宜。

至于夷地之漢人農(nóng)民多自成村落,少與夷民雜處,且多保守其自有之生活習(xí)慣。此為宜注意之邊地社會(huì)問題。

此外與夷人有關(guān)系者為少數(shù)漢官。因種種原因,能孚本地人望者,殊不多見。更不足以言改進(jìn)邊地之情形。如何慎選邊官,為目下邊地之首要問題。

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容來自用戶上傳并發(fā)布,站點(diǎn)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),信息僅供參考之用。